Newsletter 4.11.2022

Newsletter vom 4.11.2022

Alarm im Rheinland – Ruinieren uns die hohen Energiepreise? — „Corona in der Südstadt“: Ein Musiker schreibt ein kölsches Fotostück

Sehr geehrte Mitglieder,

liebe Freundinnen und Freunde des Kölner Presseclubs,

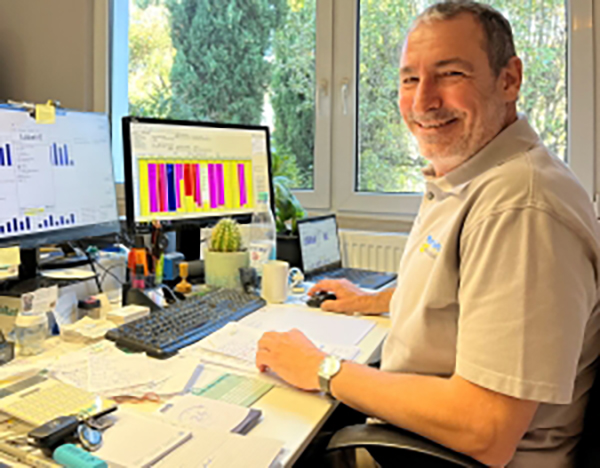

dank der Herbstsonne ist es nicht frisch in meiner Wohnung. Dass es mir dennoch hin und wieder kalt den Rücken herunterläuft, hat andere Gründe. Ich frage mich: Ruinieren uns die hohen Energiepreise? Den Mittelstand zwingen sie in die Knie, sagte mir Dr. Wilhelm Krebs. Ein Bäcker etwa könne die Kostensteigerungen nicht vollständig auf seine Produkte umlegen. Das gelte ebenso für Fleischer, KFZ-Betriebe und Maschinenbauer wie auch für die vielen versteckten Weltmarktführer im Umland, so der Energie-Effizienzexperte. Produktion rechnet sich häufig nicht mehr. Krebs erläutert das an einem Beispiel: Für €1000 Warenwert habe man früher in der Chemieindustrie mit fünf Prozent Energiekosten kalkuliert. Heute seien es 30 Prozent. Großkonzerne mit internationalen Standorten und einer guten Kapitaldecke seien noch flexibel. Kleinere Betriebe nicht. „Über Nacht sind ganze Industriezweige auf sich selbst gestellt, wenn keine Hilfe kommt“, konstatiert Krebs.

Von „Alarmzeichen“ spricht Thomas Schauf, der neue Geschäftsführer der Metropolregion Rheinland. Er sieht eine schleichende Standortverlagerung, denn bereits jetzt werde Produktion aus dem Rheinland ins Ausland verschoben. Faktisch führe das zum Verlust von Arbeitsplätzen und Wirtschaftsleistung in der Region. Schauf fordert eine Strukturpolitik, die Unternehmen die Transformation, den Wandel vor Ort ermögliche. Dazu gehörten leistungsfähige Verkehrsinfrastrukturen – für Menschen wie für Güter.

Damit verweist er auf einen wunden Punkt. Die Preis-Konkurrenz aus China hat eine solche Transportstruktur. Vom eigenen Terminal im belgischen Seehafen Zeebrügge schafft der chinesische Staatskonzern Cosco (der sich gerade im Hamburger Hafen einkauft) im Pendelzug seine Waren in den Duisburger Hafen, der ein Drehkreuz für Lkw, Güterzug und Binnenschiff ist. Peking hat, was wir noch brauchen: die auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Infrastruktur.

Davon kann im Rheinland keine Rede sein. Einige Schlaglichter: Seit 2016 ist die Leverkusener Autobahnbrücke für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt. Zahlreiche Betriebe, die sich wegen der ehemals günstigen Anbindung für das dortige Gewerbegebiet entschieden, müssen nun weite Umwege in Kauf nehmen, allen voran die Firma Ford, die in Köln – noch vor der Stadtverwaltung – die meisten Menschen beschäftigt. Gleichzeitig gibt es die Achillesferse des gewaltigen Güterterminals Köln-Eifeltor mit der Kreuzung von Straßenbahn, Militärring und Luxemburgerstraße. Sie blockiert den Güterverkehr seit vielen Jahren effektiv. Eine Unterführung? Zukunftsmusik. Oder: Will einer der riesigen Colonia-Kräne in Bonn den Rhein überqueren, muss er dies mangels tragfähiger Brücken in Düsseldorf oder Neuwied tun. Aktivisten müssen sich hier sicher nicht auf den Asphalt kleben. Die Mischung aus amtlicher Trägheit und politischem Wunschdenken bringt den Verkehr ohnehin zum Kollaps, fürchte ich.

Wären wir in der Energiekrise doch so erfahren wie in der Pandemie. Wenn ich über etwas geschrieben, es also in Worte und Sätze gefasst habe, stellt sich hernach ein Gefühl ein, als sei eine Situation fassbarer geworden. Auch aus diesem Grund wohl führen viele Menschen ein Tagebuch.

Die Südstadt im Wandel der Pandemie-Zyklen – von der leer gefegten Severinstraße bis zum Corona-Karneval mit den Brausen.

Fotos: Richard Bargel

Kurz vor Ende des dritten Pandemiejahres hat Richard Bargel mir rund 1400 Fotos geschickt. Seit Anfang 2020 hat er sie mit seinem Handy in der Kölner Südstadt geschossen. Bargel ist ein Multitalent. Anerkannt als Bluesgitarrist, schreibt und malt er auch. Das Foto-Tagebuch ist seine Art, mit der Krise umzugehen. Das Virus hat sein Leben, wie das vieler Künstler, auf den Kopf gestellt. Keine Auftritte, Rückzug aus dem Ehrenfelder Theater, in das er Arbeit und Herzblut gesteckt hat, lange Zeit keine Konzertabende im Alten Pfandhaus mehr.

Ein Hauch von Melancholie liegt über seinen Bildern. Das hat mit den Coronaregeln zu tun, denn selbst eine Severinstraße wirkt öde, wenn sie leer ist. Zum anderen gibt es als Fotograf auch Stimmung vor. Welche Motive und Ausschnitte aus dem Leben wählt er? Bargel ist Anfang 70. Weise, kenntnisreich und altersmilde blickt er durch den Sucher. Entstanden ist eine Bestandsaufnahme.

Hinter einer spiegelnden Glasfläche erkennt man auseinandergenommene Schaufensterpuppen, die wie Zombies wirken. Graffity ist in der grundberuhigten Südstadt noch einmal greller. „Halt die Fresse“ steht auf dem Rollo, das die Kneipe Kajtek verriegelt, „Pandemie, ich kann nie mieh“ auf einer Hauswand und nebenan „Triage, leckens am Arsch.“ Anderes mag man gar nicht widergeben. Die lakonische Derbheit dieser Stadt spiegelt sich in den Bildern. Ebenso aber auch die kleinen Fluchten. Der Kaffee auf der Straße, die Begegnung, wenn Viele ihre vielen Hunde Gassi führen.

All die Südstadt-Menschen begegnen einem – Wilfried Schmickler, Gerd Köster, Hans Mörtter, Cornel Wachter oder Ralf Richter sind nur einige. Aber auch die, die man nicht auf den ersten Blick erkennt wie Marion Radtke, die Viva la Diva auf ihrem Harley-Rad, der Psychoanalytiker Wolfram Kreutzfeld oder der Tontechniker Jogi Kreek. Je mehr man blättert, um so stärker erkennt man die Textur des Viertels, das nicht hierarchisch ist und damit für Fluch und Segen dieser Stadt steht.

Ihren Höhepunkt findet die Bilderschau im jüngsten Karneval. Die Menschen lachen wieder, über FFP2-Masken blitzt Lebensfreude in den Augen und „Die Brausen“, Kölns erster weiblicher und maskierter Shanty-Chor, halten ein „Fuck Putin“-Schild empor. Was wie eine Abfolge von Bühnenszenen wirkt, schreibt in der Gesamtschau ein kölsches Stück. Wer den Maestro in seinen Veröffentlichungsplänen unterstützen will, schreibt an ihn (richard.bargel@web.de) oder geht am Filos in der Merowingerstraße vorbei, wo er verlässlich seinen Kaffee trinkt.

Haben Sie ein schönes Wochenende! Vielleicht hat Richard Bargels Geschichte Sie auf andere Gedanken gebracht? Trotz aller Rückschläge schaut er optimistisch in die Welt. Dafür danke ich ihm.

Herzlich grüsst

Ihr

Peter Pauls

[post-views]